Fraunhofer-Marktpreisspiegel

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 48/25

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 47/25

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 46/25

Argumente gegen die Internet-Screenshots der Versicherer: Situative Internetpreise

Argumente gegen die Internet-Screenshots der Versicherer: Nutzungseinschränkung Kilometer

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 43/25

Landgericht Bonn 10 O 99/25 vom 06.10.2025

- Die Fraunhofer-Liste und auch das Mischmodell sind zur Schätzung erforderlicher Mietwagenkosten nicht geeignet.

- Die Fraunhofer-Methode liefert keinen Garanten für die korrekte Einteilung der erhobenen Werte in zutreffende Mietwagenklassen.

- Der Vortrag der Beklagten gegen die Anwendbarkeit der Schwacke-Liste ist unkonkret, Schwacke daher anwendbar.

- Zusätzlich zum Grundbetrag des Normaltarifes ist ein unfallbedingter Aufschlag als erstattungsfähig anzusehen.

- Eine Ausweitung der Mietwagendauer aufgrund bestehender Lieferschwierigkeiten eines Ersatzteils ist ein Risiko des Schädigers, das er in diesem Fall hinzunehmen hat.

- Kosten für Nebenleistungen Haftungsreduzierung, Winterreifen, Zustellen und Abholen sind erstattungsfähig.

Zusammenfassung:

Auch die 10. Kammer des Landgerichts Bonn entscheidet sich inzwischen nicht zum ersten Mal gegen die Verwendbarkeit der Fraunhofer-Werte pur oder als Teil des Mischmodells und bestätigt die Auffassung der Klägerin, dass die Einteilung der Werte in Mietwagenklassen bei Fraunhofer willkürlich erfolgt ist und die veröffentlichten Werte damit unbrauchbar sind. Auf den Grundbetrag sind wegen unfallbedingter Mehrleistungen 20 Prozent aufzuschlagen und Nebenkosten kommen hinzu.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 43/25

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 42/25

Amtsgericht Hamburg-Altona 315b C 118/25 vom 06.10.2025

- Die Auffassung der Beklagten zur alleinigen Anwendbarkeit der Fraunhofer-Liste und ihr Vortrag mittels aktuell erstellter Internetbeispiele ist für das Gericht nicht maßgeblich.

- Der Geschädigte hat bei subjektiver Schadenbetrachtung auch nach Unterzeichnung der „Abtretung erfüllungshalber“ ein weiterhin bestehendes Kostenrisiko gegenüber der Klägerin, die Grundlage der subjektiven Erforderlichkeit.

- Dass die geltend gemachten Kosten erforderlich gewesen sind, hat die Klägerin durch eigene Vergleichsangebote belegt, deren Internetpreise über dem streitgegenständlichen Betrag liegen.

- Kosten für erforderliche Nebenleistungen wie Zustellung und Abholung des Ersatzfahrzeugen und Ausrüstung mit Navigation sind ebenso erstattungsfähig.

Zusammenfassung:

Eines der Hamburger Amtsgerichte hat den Verweis der Beklagten auf Fraunhofer und Internetbeispiele weggewischt und den restlichen Schadenersatzanspruch vollständig bejaht. Nebenkosten kommen hinzu. Bei klassenkleinerer Anmietung entfällt der Abzug für ersparte Eigenaufwendungen.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 42/25

Zur Widersprüchlichkeit der Mietwagenrechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Immer wieder fragt man sich, wie es dazu kommen konnte: Der Bundesgerichtshof urteilt zu derselben Grundfrage mit zweierlei Maß, je nachdem, ob es um einen Mietwagen geht oder nicht, z.B. bei der Reparatur.

Grundfrage

Die Grundfrage ist, ob der Geschädigte nach einem unverschuldeten Unfall verpflichtet ist, die Schadenbehebung aus eigenen Mitteln zu finanzieren in der Hoffnung, das Geld sodann vom Schädiger vollständig wieder zurückzuerhalten. Oder eben: Ob er nicht zur Vorfinanzierung aus eigenen Mitteln verpflichtet ist.

Finanzierung der Reparatur

Zitat BGH VI ZR 112/04 vom 25.01.2005

„Dafür, dass die Höhe der Ausfallentschädigung letztlich den Wert des Fahrzeugs erheblich übersteigt, ist im vorliegenden Fall nicht der Geschädigte, sondern allein der Schädiger verantwortlich, denn dieser hätte es in der Hand gehabt, den Kläger durch eine schnellere Ersatzleistung oder aber durch Zahlung eines Vorschusses finanziell in die Lage zu versetzen, eine Reparatur oder eine Ersatzbeschaffung zu einem früheren Zeitpunkt vorzunehmen. Eine Verletzung der Schadensminderungspflicht (§ 254 Abs. 2 Satz 1 BGB) ist im Streitfall nicht ersichtlich und wird von der Revision ausdrücklich auch nicht geltend gemacht.“

Bedeutet:

Selbst wenn die Kosten für Nutzungsausfall und / oder Mietwagenkosten höher liegen als Reparatur oder Fahrzeugwert (hierum ging es dem Versicherer), ist das kein Argument gegen die Pflicht zur Erstattung. Will der Versicherer die Kosten des Nutzungsausfall durch eine Beschleunigung vermindern, hat allein er das in der Hand und kann zügig eine Kostenübernahme erklären oder einen Vorschuss zahlen.

Zitat BGH VI ZR 115/19 vom 18.02.2020:

„Grundsätzlich ist es Sache des Schädigers, die Schadensbeseitigung zu finanzieren. Der Geschädigte hat Anspruch auf sofortigen Ersatz und ist unter Umständen berechtigt, grundsätzlich aber nicht verpflichtet, den Schaden zunächst aus eigenen Mitteln zu beseitigen oder gar Kredit zur Schadensbehebung aufzunehmen. Dieser Rechtsgrundsatz würde unterlaufen, sähe man den Geschädigten schadensrechtlich grundsätzlich als verpflichtet an, die Schadensbeseitigung zeitnah nach dem schädigenden Unfall vorzunehmen und damit ganz oder teilweise aus eigenen oder fremden Mitteln vorzufinanzieren. Das Bestehen einer derartigen Obliegenheit kommt nur dann in Betracht, wenn dem Geschädigten im Einzelfall ausnahmsweise ein Zuwarten mit der Schadensbeseitigung als Verstoß gegen Treu und Glauben vorgeworfen werden kann.“

Bedeutet:

Es ist deutlich erkennbar, dass dem Geschädigten – abgesehen von der Ausnahme, er wäre so vermögend, dass es ihm gar nichts ausmacht – keine Pflicht zukommt, finanziell in Vorleistung zu gehen. Denn das ist mit dem § 249 BGB und der Ersetzungsbefugnis nicht vereinbar.

Finanzierung des Ausfallschadens

Ist der Geschädigte nach dem Unfall weiter auf Mobilität angewiesen und steht sein Fahrzeug nicht mehr zur Verfügung, hilft nur ein Mietwagen. Dann gibt es Streit um die angemessene Höhe der Mietwagenkosten.

Der Normalfall ist:

WeiterlesenZur Widersprüchlichkeit der Mietwagenrechtsprechung des Bundesgerichtshofs

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 33/25

Amtsgericht Naumburg 12 C 234/24 vom 11.07.2025

- In Bezug auf den Streit um den Reparaturumfang, die Reparaturdauer und die Anmietung eines korrekt zugelassenen Ersatzfahrzeuges liegen Werkstatt- und Mietwagenrisiko beim Schädiger.

- Der Kontakt des Versicherers des Schädigers „Beratung und E-Mail“ zum Geschädigten erzeugte keine verbindliche Preisvorgabe für das Ersatzfahrzeug, denn der Versicherer unterbreitete kein konkretes Angebot, dass annahmefähig gewesen wäre.

- Die abgerechneten Mietwagenkosten unterhalb der Vergleichswerte der Schwacke-Liste Automietpreisspiegel sind erstattungsfähig, die Kosten erforderlicher Nebenleistungen kommen hinzu.

- Dem Geschädigten kann die Beklagte nicht vorhalten, er hätte sich grundsätzlich nach günstigeren Angeboten zu erkundigen.

- Ein Abzug für ersparte eigene Aufwendungen muss sich der Geschädigte in Bezug auf die Mietwagenkosten nicht anrechnen lassen, da ein klassenkleineres Fahrzeug angemietet wurde, auch nicht wegen des Alters seines Fahrzeuges.

Zusammenfassung:

Das Gericht spricht die Restforderungen aus Reparaturrechnung und Mietwagenrechnung vollständig zu und verweist den Haftpflichtversicherer auf die Möglichkeit, aus der Vorteilsausgleichsabtretung zurückzuholen, was er für überzahlt hält. Das Mietwagenrisiko wird für die Mietwagendauer und den Vorhalt eines angeblich zu erbringenden Nachweises der korrekten Zulassung als Selbstfahrervermietfahrzeug beim Schädiger gesehen, da dem Geschädigten weder Auswahl- noch Überwachungsverschulden vorzuwerfen sei. Für die Höhe der Mietwagenkosten sind Schwacke-Werte vergleichbar. Eine Preisvorgabe geht ins Leere.

Bedeutung für die Praxis:

Der Haftpflichtversicherer warf dem Geschädigten vor, er habe bezüglich der entstandenen Reparaturkosten nicht beachtet, dass Teile der abgerechneten Leistungen nicht erbracht wurden. Da der Kläger Zahlung nicht an sich, sondern an die Werkstatt verlangte, für eine eventuelle Überzahlung bestehende Ansprüche an den Haftpflichtversicherer abgetreten hatte und ihm die Auswahl der Werkstatt oder ein mangelndes Überwachen ihrer Tätigkeiten nicht vorzuwerfen war, sprach das Gericht die restlichen geforderten Reparaturkosten zu.

Auch in Bezug auf die Mietwagenkosten weist das Gericht dem Schädiger unter den üblichen Bedingungen wie der Abtretung eventueller Rückforderungsansprüche das Risiko erhöhter Kosten für die Frage der korrekten Mietwagenzulassung zu. Für die Höhe der erstattungsfähigen Kosten wird auf den Klägervortrag mittels Schwacke verwiesen, für die berechtigte Mietdauer auf den Reparaturablaufplan. Unklar bleibt daher, ob das Gericht bei entsprechenden Anträgen der Kläger auch für die Mietwagenhöhe und die Mietwagendauer das Mietwagenrisiko beim Schädiger gesehen hätte, wenn die konkreten Argumente Schwacke und Ablaufplan im Prozess gefehlt hätten.

Die Auffassung der Beklagten, der Geschädigte hätte sein konkretes Mietwagenangebot ausgeschlagen, weist das Gericht zurück. Ein Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht liege nicht vor.

Gründe für zu niedrige Werte bei Fraunhofer

Auch wenn die genaue Methode Fraunhofer bisher weitgehend unbekannt geblieben ist (wer kann es genau erklären, ich kenne niemanden, der das je getan hätte), ein paar Gründe liegen auf der Hand, mit denen sich die extrem niedrigen Internetpreise erklären lassen.

1. Mietwagenklassen

Da wäre zunächst die Frage nach den Fahrzeugklassen. Das Grundproblem ist hier die Unmöglichkeit der Zuordnung in Schwacke-Mietwagenklassen. Fraunhofer gibt die Anzahl der Nennungen für einen veröffentlichten Durchschnittswert einer Klasse an (eigentlich bilden sie Durchschnitte und dann nochmal den Durchschnitt, aber das soll jetzt nicht das Thema sein). An den Nennungen erkennt man, dass Fahrzeuge weit hoch in höhere Klassen geschoben werden. Damit sinkt der Durchschnitt in niedrigeren Klassen.

2. Mehrere weitere Kriterien für einen niedrigen Preis

Das sind die Vorbuchungsfrist, die Mehrfachnennungen, die Unklarheiten darüber, ob alle Werte in die Erhebung aufgenommen werden oder hier ausgewählt wird, die fehlenden Nebenkosten, die wenigen Anbieter, Unklarheiten bzgl. der konkreten Anmietzeiträume usw. Das ist alles mehrfach gesagt und geschrieben.

3. Besondere „Extras“

Hier und heute soll auf die Preispolitik der „Extras“ hingewiesen werden.

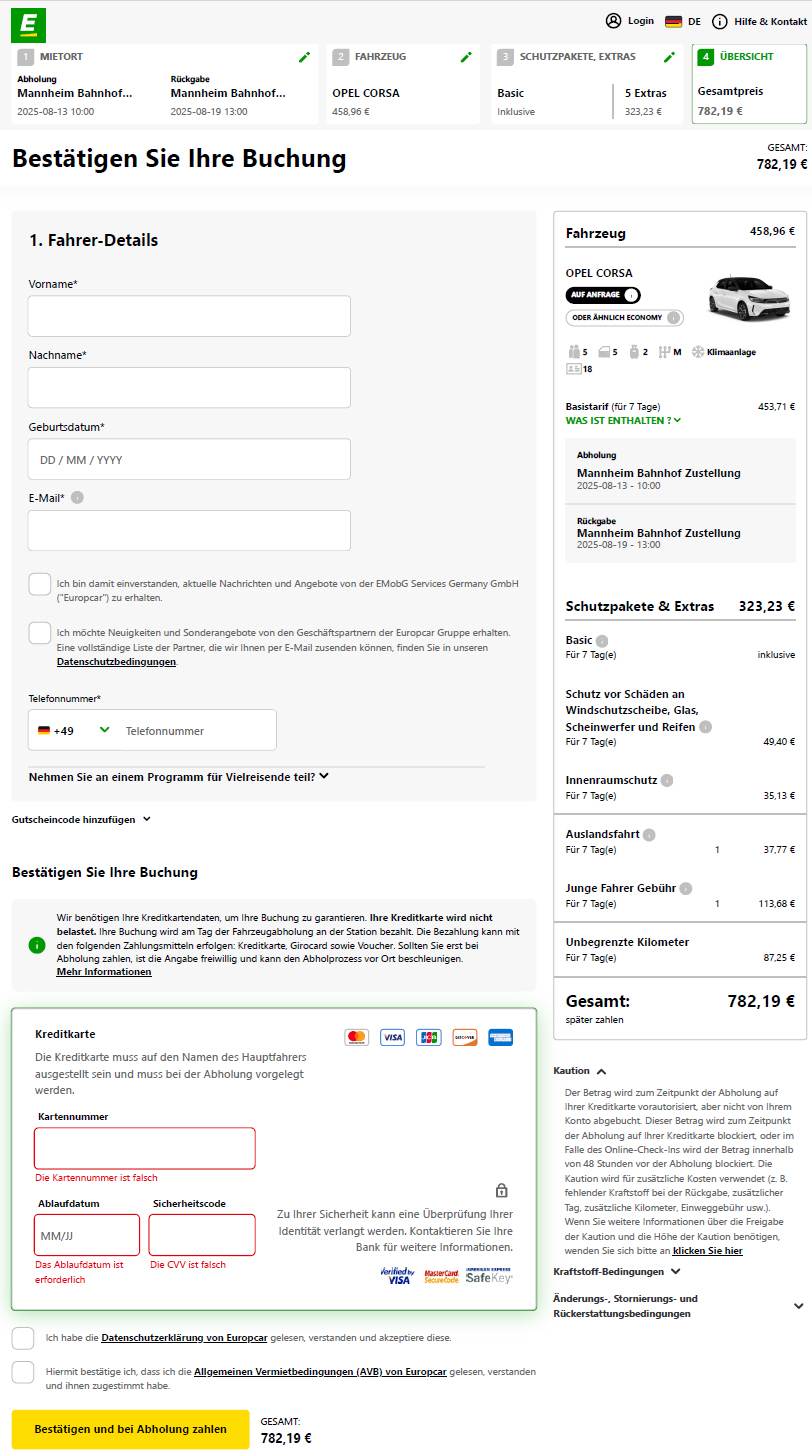

Beispiel eines Preisangebotes in Mannheim am 13.08.2025

Darin sind folgende Buchungsdetails berücksichtigt:

- Grundpreis für eine Woche kleinstes Fahrzeug 458,96 Euro brutto

- Versicherungsschutz für Scheibe, Glas und Reifen 49,40 Euro brutto

- Innenraumschutz 35,13 Euro brutto

- Auslandsfahrt 37,77 Euro brutto

- Jungfahrer-Gebühr 113,68 Euro brutto

- Aufhebung KM-Begrenzung 87,25 Euro brutto.

Die unteren fünf Positionen sind als „Sonder-Extras“ anzusehen, die nicht zu vergleichen sind mit Zusatzleistungen, die Selbstzahler und Unfallgeschädigte üblicherweise mit dem Autovermieter vereinbaren, Beispiel Kasko/Haftungsreduzierung oder Zweitfahrer-Erlaubnis.

Diese Sonder-Extras sind jedoch – wenn sie vom Anbieter als besondere Bedingungen gelistet sind – relevant für eine Preiserhebung des Normaltarifes und für eine Preisabfrage eines Internetpreises unbedingt zu berücksichtigen.

Im Einzelnen:

WeiterlesenGründe für zu niedrige Werte bei Fraunhofer

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 30/25

Amtsgericht Berlin-Mitte 16 C 165/24 V vom 14.03.2025

- Die Klägerin ist aufgrund nachgeholter Abtretungsvereinbarung zum Schadenersatzanspruch aktivlegitimiert.

- Die Schadenersatzforderung aufgrund Mietwagennutzung ist gemessen an den Vergleichswerten der Schwacke-Liste nicht zu beanstanden und entspricht damit dem Wirtschaftlichkeitsgebot.

- Der Verweis auf niedrigere Werte bei Fraunhofer ist kein konkretes Argument gegen die Anwendung der Schwacke-Liste.

- Von der Beklagten vorgelegte Internetbeispiele sind schon deshalb nicht mit dem Fall vergleichbar und nicht relevant, weil sie drei Jahre später erhoben wurden.

- Kosten für erforderliche Nebenleistungen Haftungsreduzierung, Winterreifen und Zustellen und Abholen sind ebenso zu erstatten und an den Schwacke-Werten gemessen auch in der Höhe nicht zu beanstanden.

Zusammenfassung:

Das Amtsgericht Berlin-Mitte wendet die Schwacke-Liste für den Grundpreis des Normaltarifes und die Nebenkosten an. Der Beklagtenvortrag mit Fraunhofer und Internetbeispielen wird als unzureichend verworfen. Nebenkosten sind ebenso vom Versicherer des Schädigers zu erstatten.

Bedeutung für die Praxis:

In Berlin setzt die Mietwagenrechtsprechung weit überwiegend weiterhin auf Schwacke-Werte. Und das mit der einfachsten nachvollziehbaren Begründung, die sich aus der BGH-Linie ergibt: So lange nicht mit konkreten Argumenten auf den Fall bezogen deutlich gemacht wird, wie sich angebliche Mängel erheblich auf den Fall auswirken, muss das Gericht diese Argumente nicht als relevant ansehen.

Die Versicherung versuchte in der Frage der Aktivlegitimation, das Gericht dadurch zu verunsichern, dass auf BGH-Rechtsprechung verwiesen wurde, die nicht auf den Fall passte. Denn genau die Begründung für eine fehlende Aktivlegitimation in dem BGH-Verfahren lagen in dem vom Amtsgericht berlin-Mitte zu entscheidenden Verfahren nicht vor. Das hat das Gericht erkannt und beantwortet.

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 28/25

Amtsgericht Bonn 116 C 185/24 vom 12.11.2024

- Der geforderte Schadenersatzbetrag auf der Grundlage eines Vergleiches mit der Schwacke-Liste zuzüglich eines unfallbedingten Aufschlages wird der Klägerin im Rahmen der Klage aus abgetretenem Recht vollständig zugesprochen.

- Die Klägerin hat überzeugend dargelegt, warum die Fraunhofer-Liste u.a. aufgrund von Mängeln der Mietwagenklassen-Zuordnung zur Schätzung des Normaltarifes auch im Rahmen des Mischmodells Fracke ungeeignet ist.

- Auf den Grundbetrag des Normaltarifs ist ein Aufschlag wegen erforderlicher unfallbedingter Mehrleistungen zuzusprechen (BGH: „erforderlicher“ Unfallersatztarif).

- Die Notwendigkeit der Dauer der Anmietung wurde durch den Reparaturablaufplan hinreichend verdeutlicht. Das Mietwagenrisiko trägt der Schädiger.

- Die Reduzierung des Schadenersatzbetrages allein mit dem Hintergrund, es könnte sich um eine nicht korrekte Zulassung des Mietwagens handeln, ist ungerechtfertigt.

- Die von der Beklagten gegenüber der Geschädigten in einem Telefonat genannte Anmietmöglichkeit bei einem mit dem Versicherer verbundenen Mietwagenunternehmen stellt kein konkretes und in Bezug auf den Preis verbindliches Mietwagenangebot dar.

Zusammenfassung:

Das Amtsgericht Bonn wendet wieder allein die Schwacke-Werte an. Fraunhofer kommt auch im Mischmodell nicht infrage. Zusätzlich werden der 20%ige Aufschlag und die erforderlichen Nebenkosten zugesprochen. Eine aus objektiven Gründen längere Reparatur- und damit Mietwagendauer ist ein Risiko des Schädigers. Auch die außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten sind zu erstatten. Ein telefonisch unterbreitetes Mietwagenangebot zur Preisvorgabe ist irrelevant.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 28/25

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 26/25

Amtsgericht Hamburg 31a C 54/23 vom 18.06.2025

- Der Vorwurf der Beklagten, der Geschädigte hätte sich – um nicht gegen seine Obliegenheit zur Geringhaltung des Schadens zu verstoßen – mit Taxifahrten mobil halten können, wird zurückgewiesen.

- Der Verweis der Beklagten auf die Anwendbarkeit allein der Fraunhofer-Liste trägt nicht. Die Beklagte hat auch bereits nicht die einschlägige Ausgabe der Fraunhofer-Liste, sondern Werte aus anderen Jahren vorgelegt.

- Die vom Geschädigten für Ersatzmobilität erzeugten Kosten halten sich im Rahmen der üblichen Preise für Mietwagen.

- Die von der Klägerin in Rechnung gestellten Beträge liegen unterhalb mehrerer von ihr zum Vergleich herangezogener Internetbeispiele und damit nicht wie die Beklagte behauptet marktunüblich viel zu hoch.

- Auch die Kosten der Haftungsreduzierung und Zustellung und Abholung des Mietfahrzeuges sind von der eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherung zu erstatten.

Zusammenfassung:

Das Amtsgericht Hamburg durchbricht die Fraunhofer-Linie der örtlichen Gerichte. Nachdem der Anspruch auf Ersatzmobilität per Mietwagen dem Grunde nach bestätigt wurde, wird die Erforderlichkeit der Höhe nach geprüft. Und anstatt – wie in Hamburg üblich – mit dürrer Begründung auf Fraunhofer-Werte zu verweisen, wird die Forderung des Autovermieters vor dem Hintergrund von vergleichbaren Internetangeboten vollständig bestätigt.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 26/25

Arroganzanfall: Das Imperium will zurückschlagen

Seit Jahren leistet sich ein hoher Richter einen Fauxpas nach dem anderen. Nun greift Dr. Scholten (ehemaliger Vorsitzender des – vor seiner Zeit renommierten – 1. Zivilsenates des OLG Düsseldorf) das Landgericht Bonn an, weil es nicht seiner Meinung ist. Es geht um Fraunhofer und die Auffassung von Scholten, wie toll die Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage geeignet sei.

Zunächst zu der Frage, warum der Spruch „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“ auf den Ex-Richter Dr. Scholten zutrifft. Der Richter hat sich als Vorsitzender des OLG-Senates einiges an katastrophalen Aussetzern geleistet.

Da wäre zunächst eine in der Schadenregulierung extrem wichtige Frage, in der sich Dr. Scholten in die Nesseln gesetzt hat.

WeiterlesenArroganzanfall: Das Imperium will zurückschlagen

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 24/25

Amtsgericht Mühldorf am Inn 1 C 295/24 vom 11.03.2025

- Verzögerungen bei der Reparatur, die zu höheren Mietwagenkosten führen und die der Geschädigte nicht vorhersehen oder im Verlauf erkennen und beeinflussen konnte, gehen als Mietwagenrisiko zu Lasten des Schädigers.

- Die außergerichtliche Zahlung der Beklagten, bei der sie sich auf die Fraunhofer-Liste bezieht, ist als Schadenersatz unzureichend.

- Die Höhe erstattungsfähiger Mietwagenkosten wird nach dem Mischmodell der Listen bestimmt.

- Eine Anmietung einen Tag vor der terminierten Reparatur ist in begründeten Fällen nicht zu beanstanden.

Zusammenfassung:

Das Gericht sieht in Bezug auf die Verzögerung der Reparatur und daraus resultierend gestiegener Mietwagenkosten kein Verschulden des Geschädigten. Da der sich auf das Mietwagenrisiko beruft und Zahlung an den Vermieter verlangt sowie eventuelle Überzahlungsansprüche an den Schädiger abgetreten hat, wird der erforderliche Betrag für die gesamte Reparaturdauer zugesprochen.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 24/25

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 23/25

Amtsgericht Freiburg im Breisgau 2 C 1312/24 vom 10.04.2025 (Datum mündliche Verhandlung)

- Das Vermittlungsschreiben der Beklagten ist kein konkretes annahmefähiges Angebot und damit der Geschädigte nicht an den dort genannten Mietwagenpreis gebunden.

- Aufgrund bestehender Sprachschwierigkeiten hätte der Geschädigte selbst auch keine mündlichen Preis-, Leistungs- und Lieferverhandlungen mit dem vom Versicherer genannten Autovermieter führen können.

- Die Schätzung der erforderlichen Kosten für Ersatzmobilität erfolgt anhand der Methode Mischmodell aus Schwacke und Fraunhofer.

Zusammenfassung:

Der Versuch der Beklagten scheitert, den Geschädigten auf eine Preisvorgabe festzulegen. Die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners wird zur Zahlung restlichen Schadenersatzes aufgrund Mietwagenkosten und Kosten eines Reparaturablaufplans verurteilt. Die Höhe der zu erstattenden Mietwagenkosten wird mit der Fracke-Methode geschätzt.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 23/25

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 22/25

Amtsgericht Andernach 61 C 546/24 vom 14.03.2025

- Aufgrund einer wirksam vereinbarten Abtretung der Schadenersatzforderung ist die Klägerin aktivlegitimiert.

- Der Schadenersatzanspruch des Geschädigten ist begrenzt auf den Betrag, den ein verständiger und wirtschaftlich denkender Mensch für zweckmäßig und notwendig halten darf.

- Die Schwacke-Liste ist zur Bestimmung der erforderlichen Kosten als eine geeignete Schätzgrundlage anzusehen.

- Auf den Grundwert des Normaltarifes ist im konkreten Fall ein unfallbedingter Aufschlag gerechtfertigt.

- Ebenso erstattungsfähig sind die Kosten erforderlicher Nebenleistungen.

Zusammenfassung:

Das Amtsgericht Andernach urteilt entsprechend der Berufungskammer in Koblenz anhand der Schwacke-Liste zuzüglich Aufschlag und Nebenkosten. Ein Abzug wegen ersparter Eigenaufwendungen entfällt bei klassenkleinerer Anmietung. Auch die vorgerichtlichen Anwaltskosten sind schadenersatzrechtlich vom Schädiger zu erstatten.

WeiterlesenMietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 22/25

Entscheidung Landgericht München gegen Fraunhofer rechtskräftig

Zum Streit um die Höhe erstattungsfähiger Mietwagenkosten hatte das Landgericht München im August 2024 in einer Berufungssache vorläufig entschieden, dass auch in München die Fracke-Linie des Mischmodells aus Schwacke und Fraunhofer gelte (LG München, Aktenzeichen 6 S 7498/22).

Wir hatten darüber informiert:

Mietwagenrecht§wi§§en MRW aktuell 36/24 – Bundesverband der Autovermieter Deutschlands e.V.

Nun hat die Beklagte die richterliche Auffassung akzeptiert. Der Rechtsstreit ist beendet und die Versicherung hat die Restforderung an den Autovermieter zu bezahlen.

Aktuelles Argument gegen Fraunhofer

In mehreren Gerichtsbezirken lassen sich Richter davon überzeugen, dass sie ihre Auffassung zur Verwendbarkeit der Fraunhofer-Liste überdenken. Wir haben seit mehr als einem Jahr immer wieder solche Urteile vorgestellt.

Es scheint ein Argument zu geben, das Richterinnen und Richter überzeugender finden als andere Argumente:

Die Tatsache, dass es Fraunhofer nicht gelingen kann, einen im Internet gefundenen Mietwagenpreis einer korrekten Mietwagenklasse korrekt zuzuordnen.

Wir sind der Meinung, dass damit das Fundament der Fraunhofer-Liste wegbricht. Jeder dort für einen abgedruckten rechnerischen Mittelwert verwendete Internet-Preis ist damit als willkürlich zu bezeichnen. Damit stimmt die ganze Liste nicht.

Das AG Siegburg am 16.04.2025, Zitat:

„Denn das Gericht zweifelt vor dem Hintergrund des seitens der Klägerin vorgelegten „Gutachten Mietwagenpreise Internet 2023 – Region Bonn“ (Anl. K4, BI. 193 ff d. A.) an der Eignung der Fraunhofer-Liste als Schätzgrundlage, welche zur Berechnung eines arithmetischen Mittels zugrunde gelegt werden könnte.

Die Klägerin hat insoweit unwidersprochen vorgetragen, dass ihr zumindest seit der Ausgabe des Jahres 2021 Erhebungsmethoden zugrunde liegen, die erhebliche Zweifel daran begründen, dass die Ergebnisse den relevanten Mietmarkt wenigstens einigermaßen realistisch widerspiegeln. Ausschlaggebend hierfür ist der Umstand, dass im Vorwort zum Fraunhofer Marktpreisspiegel Mietwagen unstreitig seit dem Jahr 2021 erläutert wird, dass die Auswertung auf Basis der Schwacke-Klassifikation und zusätzlich anhand der ACRISS-Klassifikation der Fahrzeuge durchgeführt wird. Es steht außer Streit, dass letztere Einordnung nach Ausstattungsmerkmalen für touristische Zwecke im Internet erfolgt.

Damit steht fest, dass Fraunhofer bei seiner Datenerhebung die ACRISS-Kategorien Fahrzeugkategorie, Bauart, Getriebe, Treibstoff und Klima automatisiert abgreifen konnte; weitere Information, insbesondere über den Listenpreis der angebotenen Mietwagen, waren dagegen auf Grundlage der Methodik der Datenerhebung bei Fraunhofer nicht abrufbar.

Die Klägerin hat anhand eines Beispiels nachvollziehbar dargelegt, dass diese Klassifizierung für die Ermittlung des Anschaffungspreises nicht geeignet ist. So hat sie auf S. 7 ff. der Replik (BI. 134 ff d. A.) erläutert, dass zwei verschiedene Modelle des VW Golf zwar den gleichen ACRISS-Code (CLMR), jedoch abweichende Anschaffungspreise von knapp 30.000,-EUR und knapp 60.000,-EUR und damit die Gruppen 4 bzw. 7 nach Schwacke aufweisen.

Dies ist auch zwanglos nachvollziehbar, da bei ACRISS bereits grundlegende wertbildende Faktoren wie die Motorisierung und die Ausstattung nicht differenzierend erfasst werden.

Damit steht fest, dass die von Fraunhofer herangezogenen Daten lediglich Rückschlüsse auf grundlegende Fahrzeugmerkmale, nicht jedoch auf den eigentlichen Fahrzeugwert zulassen. Letzterer ist jedoch maßgeblich für die Frage, ob der entsprechende Mietpreis erforderlich ist, da der Geschädigte berechtigt ist, ein gleichwertiges bzw. – zur Vermeidung der Anrechnung ersparter Aufwendungen ein um eine Gruppe niedriger eingeordnetes Fahrzeug anzumieten.“

Das Gericht hat das Mietwagenklassen-Problem verstanden und es als Grund angesehen, Fraunhofer nicht mehr anzuwenden:

Da die Fraunhofer-Erhebungs-Preise in jedem Einzelfall keine Zuordnung zu einer Mietwagenklassifikation erlauben. Ein Beispiel: Derselbe ACRISS-Code kann bei einem VW Golf zur Schwacke-Mietwagenklasse 06 und 09 führen.

Schriftsatzbaustein

Falls Sie das Argument anbringen wollen, verwenden Sie gern diese Formulierungen:

WeiterlesenAktuelles Argument gegen Fraunhofer

Höhe der Mietwagenkosten: AG Würzburg sieht das Mietwagenrisiko nicht beim Schädiger

Nutzungsausfall verlangen nach Ersatzmiete, wenn der Versicherer auf Fraunhofer verweist: Eine Tabelle zum Vergleich

Wer nach einem Unfall einen Ersatzwagen mietet, wird – mehr oder weniger unabhängig von der Höhe der Rechnung – vom eintrittspflichtigen Haftpflichtversicherer hören, das sei viel zu teuer. Ein Streit darüber ist lohnenswert, denn der Verweis des Versicherers auf die Werte der Fraunhofer-Liste und auf Internetangebote trägt nicht, das urteilen Gerichte.

Wer sich darüber nicht streiten will, der kann grundsätzlich, statt um konkrete Mietwagenkosten zu streiten, auch darüber nachdenken, pauschal Nutzungsausfall (NA; ein pauschaler Tagessatz) zu verlangen. Dem Geschädigten stehe diesbezüglich ein Wahlrecht zu (BGH VI ZR 290/11 vom 05.02.2013).

So ließe sich dem Streit aus dem Weg gehen. Jedoch sind die Tagessätze des Nutzungsausfalls in der Regel viel niedriger als realistische Mietwagenkosten. Je nach konkreten Werten der Fraunhofer-Liste (für die Mietwagenkosten kürzende Versicherer das Maß der Dinge) und bei längeren Mieten kann der Nutzungsausfall über dem Betrag nach Fraunhofer liegen und sich daher ein Verlangen lediglich von NA vielleicht sinnvoll sein, wenn man sich nicht streiten möchte. Dann muss je nach Lage im Einzelfall der Versicherer jedenfalls etwas nachzahlen.

Es schließt ich die Frage an, ab welcher Mietdauer bei welcher Mietwagenklasse / Nutzungsausfallgruppe (in Abhängigkeit von der örtlichen Rechtsprechung und den Bestandteilen des Mietvertrages ggf. mit weiteren Nebenkosten) ein Wechsel auf den Nutzungsausfall in Erwägung gezogen werden könnte.

Eine Tabelle wie die untere kann hilfreich sein. Diese Vergleichstabelle soll eine erste Orientierung bieten. Im Einzelfall ist sie auf das konkrete PLZ-Gebiet bezogen nachzuschlagen.

Wie die Tabelle gemeint ist:

- Die Miete dauerte eine konkrete Zeit (Zeile TAG).

- Versicherer wollen nur Beträge pro Tag nach Fraunhofer bezahlen (Zeile unterhalb „TAG“).

- In der Praxis werden meist Zusatzleistungen im Mietvertrag vereinbart, die der Versicherer auch zusätzlich zu erstatten hat, Beispiele sind Haftungsreduzierung (Kasko), Zusatzfahrer, Winterreifen, Anhängekupplung, Zustellen usw. Wir haben daher die Tagessätze der Zeile „Fraunhofer“ in der Zeile „Fraunhofer-plus“ erweitert um die Tagesbeträge für Kasko und eine weitere Nebenleistung. Der Wert ist die Summe aus dem Grundwert Fraunhofer und zwei Nebenkosten.

- Zeile „NA“: Der Nutzungsausfall-Wert pro Tag wird mit der Anzahl der Tage multipliziert.

Angebot: Gutachten zu Fraunhofer

Die Fraunhofer-Liste gibt es seit 2008. Immer wieder weisen wir auf Ungereimtheiten hin.

Uns liegen nun so viele Screenshots für wichtige Städte und Regionen vor, dass wir daraus auf Bestellung ein Gutachten zu der Frage anfertigen können, welches regionale Preisniveau für 2020 (Internetpreise) nach unserer Auffassung tatsächlich in 2020 bestanden hat. Diese Preise für Mietwagen im Internet-Tarif können sodann mit den regionalen Fraunhofer-Werten von 2020 verglichen werden (aktuelle Streitigkeiten drehen sich um diese Listen-Werte von 2020, denn für 2021 gibt es noch keine Listen von Fraunhofer und Schwacke).

Es lässt sich bereits an dieser Stelle sagen, dass die hierfür erhobenen Marktpreise nicht mit den Fraunhofer-Ergebnissen in Einklang zu bringen sind. Über alle Werte (alle Regionen und Städte zusammen) hat sich beispielsweise für die Mietwagengruppe 02 ergeben:

Fraunhofer 2020 bundesweit, Wochen-Mittelwert = 172,75 Euro brutto

= 24,68 Euro pro Tag

Unsere Erhebung bundesweit, Mittelwert pro Tag aus einer Mietdauer von 5-8 Tagen

= 64,60 Euro pro Tag.

Regionen/Städte, für die wir ein regionale Gutachten anfertigen können:

Aachen, Ansbach, Arnsberg, Bamberg, Würzburg/Schweinfurt, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Coburg, Cottbus/Frankfurt-Oder, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Flensburg/Kiel, Frankfurt/Main, Freiburg/Offenburg/Baden Baden, Fulda, Gera/Jena/Suhl/Erfurt, Kassel/Marburg/Gießen, Hamburg, Hannover, Kaiserslautern, Karlsruhe, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Lübeck, Mainz, Mannheim/Heidelberg, Magdeburg, Minden, Mönchengladbach, München, Münster, Nürnberg, Oldenburg, Osnabrück, Passau, Potsdam, Regensburg, Rostock/Neubrandenburg/Waren/Schwerin, Saarbrücken, Salzgitter, Siegen, Stralsund/Greifswald, Stuttgart, Trier und Wiesbaden

Angebot

Das kostenpflichtige regionale Gutachten ist ca. 60 bis 70 Seiten lang. Es enthält Preise, Aussagen, tabellarische Vergleiche und alle Screenshots zu den Erhebungsergebnissen der von uns in 2020 durchgeführten Internetrecherche. Das Gutachten beantwortet die Frage, ob reale und belegbare Internetpreise mit den Werten der Fraunhofer-Liste 2020 in Übereinstimmung zu bringen sind.

...

OLG Celle: Fraunhofer keine repräsentative Umfrage, Anforderungen an statistische Erhebung nicht berücksichtigt

Der MRW-Newsletter der kommenden Woche wird sich mit einem weiteren Urteil des OLG Celle befassen.

Der urteilende Senat ist der Auffassung, dass Fraunhofer nicht „den Anforderungen einer statistischen Erhebung entspricht.“ Und der Senat hat auch „Zweifel, dass es sich wenigstens um eine hinreichend repräsentative Umfrage handelt.“

Er hält desweiteren die Screenshots der Rechtsvertreter der Beklagten für „ergebnisorientiert“ erhoben, damit die günstigsten Angebote berücksichtigt werden, wie mittels Vorbuchungsfrist und feststehender Mietdauer.

OLG Celle, 14 U 61/16 vom 01.02.2017

Fraunhofer 2016

Uns liegt die Liste Marktpreisspiegel Mietwagen Deutschland 2016 (Fraunhofer) vor.

Die zur Datenerhebung angewandte Methodik erscheint unverändert. Die gegen die Ergebnisse seit Jahren erhobene Kritik ist deshalb weiterhin berechtigt. Hierzu finden Sie eine 3-stellige Zahl an Beiträgen auf deisen Seiten.

Die Ergebnisse der Interneterhebung 2016 lassen ...

Kommentierung zum Aufsatz von Richter in DAR 12-16 „Mietwagenkosten: Schätzgrundlage und Linien der Rechtsprechung“

Nur wenige Autoren befassen sich mit der Problematik der Erstattungsfähigkeit von Mietwagen nach einem Unfall. Zumeist sind diese dann von den Nutznießern der Ausführungen, den Haftpflichtversicherern bezahlt. Der Autor Roland A. Richter ist bei der R+V-Versicherung angestellt und scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, sich vornehmlich mit dem Thema erstattungsfähiger Mietwagenkosten zu befassen.

Seine jüngste Veröffentlichung erfolgte nun im juristischen Organ des ADAC, dem Deutschen Autorecht, DAR, mit dem Titel: "Mietwagenkosten: Schätzgrundlagen und Linien der Rechtsprechung".

Die Fraunhoferliste wird darin vom Autor in unerträglicher Weise beschönigt. So wird hervorgehoben, dass Fraunhofer seine Methode transparent darstelle. Die Kritiker der Liste sagen genau das Gegenteil, sie stellen konkrete Fragen, die ungeklärt sind und deren Klärung sich weder aus dem Vorwort ergibt, noch sich aus sonstigen bisherigen Aussagen von Fraunhofer beantworten lassen. Ein Beispiel ist die Art und Weise der Preissortierung in Mietwagengruppen, die - so wie dort beschrieben - nach vorherrschender Meinung gar nicht funktionieren kann und wie es aussieht zu erheblichen Preisprüngen bis zu 46 Prozent führt (Bundesdurchschnitt Gruppe 1 2016 um 46 % niedriger als 2015). Das Ziel der Erhebung sei die Darstellung von Marktpreisen zu Privatkunden-Bedingungen. Tatsächlich ist allseits bekannt, dass das Ziel der ersten Fraunhofer-Mietpreisliste lediglich war, den Schadenersatzbetrag in der Mietwagenregulierung im Sinne der Auftraggeber der Studie zu drücken.

Der Schwackeliste werden ...

Mietwagenkosten nach Unfall: Aktueller Stand der OLG-Rechtsprechung

Hiermit wollen wir eine Übersicht zur OLG-Rechtsprechung zur Verfügung stellen, da sich in letzter Zeit einige Oberlandesgerichte zur Schätzung von erforderlichen Mietwagenkosten nach einem Unfall geäußert haben.

Schwacke geeignete Schätzgrundlage, Vorzug vor Fraunhofer

OLG Dresden (zuletzt Urteil vom 09.11.2016, 7 U 685/16 und Urteil vom 06.05.2015, 7 U 192/14)

OLG ...

Die Überprüfung der Erhebungsmethoden ist der Schlüssel im Mietwagenstreit

von Diplom-Kaufmann Michael Brabec, Berlin

Alles erlaubt, sagt der BGH

Die BGH-Rechtsprechung lässt seit Jahren die beiden bekannten Schätzgrundlagen Schwacke und Fraunhofer gelten. Wurden zunächst die Erhebungsmethoden und damit die Ergebnisse der Schwackeliste mit BGH-Urteil vom 24.06.2008 (Fußnote 1) und in zahlreichen weiteren Urteilen bestätigt, ist seit der Entscheidung vom 18.05.2010 (Fußnote 2) auch klar, dass ebenso die Fraunhoferliste von den Gerichten grundsätzlich angewendet werden kann, auch wenn der BGH sich zur Qualität der Fraunhofer-Methode bisher nicht geäußert hat. Mit diesem Urteil hat der BGH außerdem deutlich gemacht, dass auch eine Mittelwertbildung aus beiden Erhebungen infrage kommt.

Auf jedwede Variante kann ein Auf- oder Abschlag vorgenommen werden, um möglichen Bedenken zu begegnen und Argumenten zu entsprechen. Zitat aus BGH VI ZR 300/09 vom 12.04.2011:

„Der Umstand, dass die vorhandenen Markterhebungen im Einzelfall zu deutlich voneinander abweichenden Ergebnissen führen können, genügt nicht, um Zweifel an der Eignung der einen oder anderen Erhebung als Schätzgrundlage zu begründen.

Dies zeigt, dass von den Instanzgerichten - je nach Bewertung der Vor- und Nachteile - beide Listen grundsätzlich als geeignet angesehen werden, dem Tatrichter als Grundlage für seine Schätzung nach § 287 ZPO zu dienen. Dies ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden, zumal die Listen dem Tatrichter nur als Grundlage für seine Schätzung nach § 287 ZPO dienen und er im Rahmen seines Ermessens von diesen - etwa durch Abschläge oder Zuschläge auf den sich aus ihnen ergebenden Normaltarif - abweichen kann.“

Auswirkungen auf die aktuelle Rechtsprechung der Instanzgerichte

Die Ergebnisse dieser beiden ...

Betrachtung der Bandbreiten der Fraunhofer- und der Schwacke-Werte unter Einbeziehung realer Werte

von Diplom-Kaufmann Michael Brabec, Berlin

1. Aufgabenstellung

Seit 2008 steht die Frage im Raum, wie es Fraunhofer gelingt, seine Werte, die tatsächlich recherchierte Preise sein sollen, so niedrig zu halten. Die Mittelwerte stehen in weiten Bereichen im Gegensatz zur Erhebung von Schwacke. Fraunhofer hat seine Erhebungsmethode der zumeist den Internetportalen weniger Anbieter entstammenden Preise bisher nicht ausreichend erklärt. Mit diesem Beitrag sollen aus zwei Regionen die Fraunhofer-Werte (Wochenpreise) zueinander und mit Schwacke-Werten in Beziehung gesetzt werden, um Widersprüche aufzudecken und relevante Fragen zu stellen.

2. Beispiele der Werte der Tabellen Schwacke und Fraunhofer mit jeweiliger grafischer Darstellung für Hamburg, Bonn und bundesweit

Die Betrachtung der Werte für ...

Eine generelle Betrachtung der derzeitigen Mietwagenrechtsprechung der Instanzgerichte

Schwacke, Fraunhofer und Internet: Diagramme zur grafischen Darstellung von Auffälligkeiten

Kreditkarte; Internetangebot, Fraunhofer und BGH

Der BGH ist seit 2008 auf dem Holzweg. Weil man sich mit der Methode Fraunhofer nicht befasst hat, scheidet die Fraunhoferliste bisher nicht "grundsätzlich" als Schätzgrundlage für Mietwagenkosten aus. Hätte man sich mit ihr befasst, wäre bereits dieser ...

Wie sich Versicherer den Internetpreis schönrechnen

Wie kommen Versicherer von einem Internetpreis pro Woche von 901 Euro auf 189 Euro? Die Antwort auf diese Frage ansehen

Versicherer behaupten in tausenden Mietwagenprozessen, der Geschädigte habe zu teuer angemietet und verweisen dann auf selbst recherchierte Internetpreise von großen Autovermietern. Eine Woche einen Mietwagen zu nutzen soll dann nur 200 Euro kosten und mehr stehe auch einem Geschädigten nicht zu. Habe er zu teurer angemietet, sei das sein Pech, als Versicherer zahle man das jedenfalls nicht.

Das ist ...

Das OLG Düsseldorf hat nachgeladen: Pro Fraunhofer bedeutet halber Nutzungsausfall

Das OLG Düsseldorf hat in einem weiteren Verfahren entschieden, dass nur die Fraunhoferliste als Schätzgrundlage in Frage komme. Weder die Anwendung der Schwackeliste (der BGH hatte die Anwendung dieser Liste ausdrücklich bestätigt) noch die Bildung eines rechnerischen Mittelwertes sind aus Sicht des Berufungsgerichtes angemessen.

Wie schon im ersten Urteil vom 24.03.2015 scheint anstatt des konkreten Rechtsbegehrens des Klägers nur das Ziel im Vordergrund zu stehen, bei der Frage der Erstattungsfähigkeit von Mietwagenkosten nach einem Unfall im Gerichtsbezirk des OLG Düsseldorf ausschließlich die Fraunhoferliste durchzusetzen. Denn es fehlt eine sachliche und ausführliche Begründung, warum weder Schwackeliste noch ein Mittelwert aus beiden Listen anwendbar seien. Zu diesem Eindruck gelangt man bereits auf den Seiten 5 und 6 des Urteils (III, 1.; III, 2. und III, 3.). Das Gericht verweist dort zunächst korrekt auf den BGH und dessen Vorgabe, nur dann den Bedenken gegen eine der Listen (Schwacke oder Fraunhofer) nachzugehen, wenn deutlich günstigere oder ungünstigere Angebote anderer Anbieter für den konkreten Zeitraum und den Ort der Anmietung aufgezeigt werden.

Diese Frage nach dem Vorliegen konkreten Sachvortrages hat das Landgericht Düsseldorf, das Gericht des ersten Rechtszuges, noch eindeutig mit "nein" beantwortet und ausführlich begründet (siehe dazu: http://openjur.de/u/694002.html). Das OLG Düsseldorf hingegen hat sich in der Berufung damit nicht weiter befasst, sondern zur Begründung seiner anderslautenden Auffassung und der Anwendung der Fraunhoferliste zunächst nur auf sein erstes in Bezug auf Fraunhofer gleichlautendes Urteil vom 24.03.2015 verwiesen und damit wohl gemeint, die Sache sei für immer entschieden. So findet sich auf Seite 6 oben dann auch die Formulierung: „...kann die in Streit stehende Frage, ob die Beklagte durch Vorlage von Vergleichsangeboten die Eignung der Schwackeliste als Schätzgrundlage im konkreten Fall erschüttert hat, dahinstehen.“

Wie bitte? Warum sollte das dahinstehen können, wenn der BGH genau das zur Bedingung gemacht hat, die Eignung einer Schätzgrundlage als überprüfungswürdig anzusehen? Hieraus ziehe ich ganz eindeutig den Schluss, dass es dem Gericht nicht um die Begründung der Entscheidung dieses Einzelfalles ging, sondern um das Abweisen einer Klage aus Prinzip nach dem Motto „Wir machen hier Fraunhofer, damit das im OLG-Bezirk (und darüber hinaus?) klar ist“.

An einer anderen Stelle wird die mangelnde Kompetenz des Gerichtes anhand der fehlerhaften Beantwortung einer einfachen Fachfrage deutlich. Das ...

Selbsterfahrungskurs Unfallersatz-Mietwagen: Was ist falsch an der BGH-Rechtsprechung?

Mit Nachtrag, siehe unten.

Als Geschäftsführer des BAV verfüge ich über einen Dienstwagen. Dafür bin ich sehr dankbar und nutze ihn selbstverständlich. Kurz vor Ostern ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Ich fuhr an einer großen Kreuzung in Berlin als erster „bei grün“ zügig an und kollidierte mit einem anderen Pkw. Dessen Fahrer hatte versucht, mir eigentlich entgegenkommend und gleichzeitig auch bei grün losfahrend, zu wenden und noch vor mir auf meine Spur zu fahren. Ich bremste mit mehreren Metern ABS-Einsatz und rutschte ihm doch noch in seine Tür. Das alles war sehr ärgerlich – so wie für jeden anderen unschuldig in einen Unfall verwickelten Verkehrsteilnehmer. Aber ich hatte ja einige Kenntnisse rund um die Materie und so entspannte ich mich etwas.

Erst nach Ostern – das Auto fuhr ja noch – stellte ich fest, dass es wohl nicht nur um ein paar Kratzer gehen würde, sondern Stoßfänger, Kotflügel, Grill und Scheinwerfer erheblich betroffen sind. Dass man von außen nur geringe Beschädigungen sieht, heißt ja oft nicht viel. Wie ich dann vermutete, stellte ein Sachverständiger fest, dass das Fahrzeug wegen der Scheinwerfer-Beschädigung nicht mehr fahrbereit sei. Ich brauchte einen Ersatzwagen. Hier musste ich mich besonders anstrengen, das war klar. Niemand würde mich als in Mietwagensachen Unerfahrenen ansehen und mir eine überhöhte Mietwagenrechnung durchgehen lassen.

Ich buchte also im Internet bei einem der großen Anbieter ein Fahrzeug. Ich wählte ...

Ausmaß von Preisschwankungen in Fraunhofer-Listen

Manchen Gerichten ist eine erhebliche Preisänderung einer Liste ein ausreichender Beleg dafür, dass die Liste nicht richtig sein kann. Dagegen gibt es zwei bedeutende Argumente:

1. Zumeist wird - bei Schwacke - auf den Modus/gewichtetes Mittel geschaut. Dieser ...

Der 1. Senat des OLG Düsseldorf liegt wieder einmal daneben

(Mit Ergänzungen vom 28.04.2015)

Der 1. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hat sich leider wieder vergaloppiert. Seitdem dort in 2008 der Vorsitzende Richter Dr. Eggert in den Ruhestand verabschiedet wurde, sind die Zeiten vorbei, in denen man einen wirklich sattelfesten "Blechsenat" in Deutschlands OLG-Landschaft vorfinden konnte. Unter dem neuen Düsseldorfer Vorsitzenden Dr. Scholten ist nun vieles anders.

So zog man z.B. in 2012 die Grenzen der Wertminderung an einem Unfallfahrzeug zu eng. Damals ...

Eigenkosten, Vorhaltekosten, Nutzungsausfall und Fraunhofer

Kann man diese Werte irgendwie in Beziehung setzen?

Denn Fraunhofer weist minimale auf den Tag oder die Woche bezogene angebliche Marktpreise für Mietwagen aus. Manche Gerichte wenden diese Werte an.

Doch ein Vergleich mit weiteren Werten aus dem Umfeld der Autonutzung (Stand 2014) sollte zu denken geben. Dazu werden hier einmal Eigenkosten, Vorhaltekosten, Nutzungsausfall und Fraunhoferwerte betrachtet, beispielhaft für einen Mercedes-Benz 200 CDI DPF aus 2009.

Eigenkosten: In der ...

Schwacke: Die ewige Mär von den nicht auszuschließenden Manipulationen

Gerichte haben Übung darin, voneinander abzuschreiben und damit irgendwelche gewollten Ergebnisse ihrer Urteile zu begründen. Irgendwann hat mal ein Richter behauptet, Manipulationen bei Schwacke seien nicht auszuschließen. Das findet sich immer wieder - unkonkret und ohne Beleg - in Urteilen bezüglich Mietwagenkosten.

Ein gutes Beispiel für eine solche Praxis liefert das AG Lampertheim (Urteil mit Az. 3 C 157/14 vom 24.11.2014):

"Die Zweifel an der Schwacke-Liste ergeben sich insbesondere aufgrund der Art der Datengewinnung. Die Mietwagenkosten für Selbstzahler sind in der Weise ermittelt worden, dass Fragebögen an die jeweiligen Mietwagenunternehmen unter Offenlegung des Verwendungszwecks übersandt worden sind. Dadurch besteht der naheliegende Verdacht einer Ergebnismanipulation durch die an der Feststellung bestimmter Preisstrukturen interessierten Autovermieter. Darüber hinaus hat die Schwacke-Liste ihre Erhebungsmethode nicht öffentlich dokumentiert, sodass nicht nachvollzogen werden kann, wie die Einzelwerte der Datenerhebung zustande gekommen sind."

Im Schwacke-Vorwort steht dazu aber etwas anderes (z.B. 2014, Umschlagseite und Seite 9):

"Preisinformationen von ...

Nach unverschuldetem Unfall immer Fachanwalt für Verkehrsrecht einschalten

Es gibt einen Rat an Verkehrsunfall-Geschädigte, der bedeutender ist, als alle anderen guten und auch richtigen Hinweise nach einem Unfall. Der lautet: „Man nehme sich einen versierten Anwalt!“.

Denn sofern unverschuldet, kostet er nichts und wenn eine Mitschuld vorliegt, ist das sowieso geboten. Ohne diese Unterstützung zahlt man drauf.

Es gibt auch keinen Grund, auf den Anwalt zu verzichten.

Bei dessen Auswahl sollte man sich nicht auf die Empfehlungen von Freunden und Bekannten verlassen, sondern auf den Rat von Autohaus, Werkstatt, Mietwagenunternehmen oder Sachverständigem. Auch den Versprechungen der eigenen Rechtsschutzversicherung, dass der von ihr geprüfte Anwalt der Beste sei, ist nicht zu trauen. Denn auch Ihre Rechtsschutzversicherung will nur Kosten sparen. Rufen Sie den Anwalt an und fragen Sie ihn konkret nach Ihrem Fall, was er denkt, was er tun wird und was zu erwarten ist. Auch bei Anwälten ist die Frage zu stellen, ob sie üblicherweise eher für oder gegen Kfz-Haftpflichtversicherer arbeiten, denn entsprechend könnte er in Einzelfragen Fehler machen. Ihr Anwalt sollte regelmäßig bei Gericht sein, alle Bereiche der Kfz-Schadenregulierung beherrschen (auch Mietwagenrecht und ggf. Personenschaden) und die aktuelle Rechtsprechung kennen. Das ist nicht bei allen Anwälten vorauszusetzen.

Entweder Sie hören bei der Anwaltswahl auf oben genannte professionelle Ratgeber oder Sie sollten einen eigenen Weg finden, das einschätzen zu können.

Die Vertretung durch den richtigen Anwalt ist für das finanzielle Ergebnis, also für die Höhe des Schadenersatzes von entscheidender Bedeutung. Es ist heute einfach davon auszugehen, dass Ihnen ohne Anwalt oder mit dem falschen Anwalt Geld verloren geht, das Ihnen zusteht und das die Versicherung nicht zahlen wird, wenn Sie sie nicht dazu zwingen, notfalls auch vor Gericht. Das ist heute ein ganz normaler Vorgang, vor dem man nicht zurückschrecken muss.

Dazu lesen Sie bitte:

Zitate daraus zum Beispiel:

„Seien Sie skeptisch, auch wenn Mitarbeiter des Versicherers Sie sehr zuvorkommend behandeln und Ihnen rasch Zahlungen anbieten. Das kann auch eine Taktik sein, um berechtigte weitere Ansprüche zu umgehen.“

oder:

„Der Haftpflichtversicherer Ihres Unfallgegners ist rechtlich gesehen auch Ihr Gegner. „

Gerichte zwingen Geschädigte zum Datenrisiko

Und da ist sie wieder, die Frage, ob die Fraunhoferliste als Schätzgrundlage deshalb ausscheidet, weil die Werte weit überwiegend über Internetrecherchen zustande kommen. Hier ein aktueller Bericht zum Thema Internetkriminalität und Kreditkartenbetrug: http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/internet-einkaeufe-plastikgeld-betrug-im-euroraum-nimmt-zu-a-955584.html

Es geht hier also um Schäden in Milliardenhöhe. Der Kreditkarteneinsatz im Internet ist mit diesbezüglichen Risiken verbunden. Wer das trotzdem gern tut und dabei nichts findet, kann im Internet bezahlen. In den allermeisten Fällen dürfte das auch ohne Probleme ablaufen. Aber können Gerichte den Geschädigten dazu zwingen, indem Preise zum Maßstab erklärt werden, die eine Internetbuchung mit der Eingabe von Kartendaten voraussetzen? Das erscheint mehr als fragwürdig, auch wenn der Bundesgerichtshof das bisher nicht sehen will und den Gerichten zumindest grundsätzlich die Anwendung aller bekannten Schätzlisten zugesteht.

Verschenkt Fraunhofer seine Liste an Gerichte? Kosten ca. 150.000 Euro pro Jahr

Anscheinend erhalten alle Gerichtsebenen der Zivilgerichte, also OLG’s, LG’s und AG’s von Fraunhofer-IAO oder seinen Partnern in den Reihen der Versicherungswirtschaft unaufgefordert den „Fraunhofer Marktpreisspiegel Mietwagen“ des jeweiligen Jahres zugesandt.

Das kann natürlich auch als ein Argument angesehen werden, die Richter zur Verwendung dieser Liste zu bewegen. Die Investition von ca. 150.000 Euro pro Jahr für ca. 800 Gerichte in Deutschland dürfte sich auch rechnen. Man erwartet sich durch die angestrebte Verwendung der dort abgedruckten „Marktpreise“ sicherlich in Partnerschaft mit den Versicherungsunternehmen eine ordentliche „Rendite“ durch insgesamt niedrigeren Schadenersatz wegen Mietwagenkosten für Unfallopfer.

Die Schwackeliste ist pro Stück ca. ebenso teuer. Doch wir haben noch nicht gehört, dass sie kostenlos an alle Gerichte verteilt wurde. Das ist nach unserer Auffassung auch nicht denkbar, weil hinter der Schwackeliste Automietpreisspiegel ein seriöses, selbstständig tätiges und dem wirtschaftlichen Risiko ausgesetztes Unternehmen steht, das eher nicht von Versicherungen gepämpert wird und sicherlich keine vergleichbaren öffentlichen Förderungen erhält.

Der Bundesverband der Autovermieter wäre schon aus Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz, selbst wenn er finanziell dazu in der Lage wäre, nicht bereit, allen Gerichten die nach unserer Auffassung realistische Liste der Normaltarife zur Verfügung zu stellen. Den Gerichten bleibt vorbehalten, den richtigen Weg zu finden.

Aufsatz „Statistisch basierte Argumente gegen die Anwendung der Fraunhofer-Liste“, SVR 12-2011

Im Heft 12.11 der juristischen Fachzeitschrift SVR (Strassenverkehrsrecht) ...

Fraunhofer IAO mit neuem Mietpreisspiegel 2011

Das Fraunhofer-Institut IAO hat auch für 2011 einen Mietpreisspiegel 2011 herausgebracht. Dieser liegt uns nun vor. Nach erster Einschätzung sind dieselben Fehler wie in der Vergangenheit ursächlich dafür, dass die darin enthaltenen Werte dem eigenen Anspruch für die Schadenregulierung nach Verkehrsunfällen nicht genügen, so wie es die Rechtsprechung überwiegend nach herrschender Meinung erwartet.

Wir verweisen auf unsere vielfältigen kritischen Kommentare im internen und öffentlichen Bereich unserer Internetseite zu der Liste und auf die ca. 2400 aktuellen Urteile der Gerichte dazu in unserer Urteilsdatenbank „Rechtsprechung Mietwagen“.

Europcarpreis im Internet erheblich über Fraunhofer

Die Fa. Europcar hat die Buchungsmaske für Normalkunden im Internet geändert. Einer Preisauskunft kann nun besser als vorher entnommen werden, welcher Endpreis verlangt wird.

Für einen Golf (anzunehmen: Gruppe 4) kann ...

Vorbuchungszeit und Internetangebote, weitere Zweifel an Fraunhofer

Der Rhein-Ahr-Campus Remagen hat in einer ausführlichen studentischen Studie untersucht, welchen Einfluss die Vorbuchungszeit auf die Internetangebote überregionaler ...

Erläuterndes Beispiel wegen Umsortierungen in Fraunhofer

In der MRW 2-2011 hat Marion Rupp dargestellt, welche erheblichen preisreduzierenden Auswirkungen die Darstellungen der Fraunhofer-Werte ...

Und weitere Zweifel an Fraunhofer: unplausible Umsortierungen

In der MRW 2-2011 ist ein Beitrag veröffentlicht von Marion Rupp, Unternehmerin aus Pforzheim, der weitere Zweifel an der Fraunhofer-Methodik aufkommen lässt:

"Die Studie von Prof. Neidhardt gibt Anlass, die Fraunhofer-Liste genauer unter die Lupe zu nehmen".

Darin wird - so finden wir - deutlich, dass die bereits fragwürdigen Ursprungswerte der Fraunhofer Erhebung in mehrfacher Hinsicht nochmals fehlerhaft bis hin zum Nutzungsausfallniveau verarbeitet wurden ...

Zunehmend werden die Internet-Screenshots diskutiert

Nach den jüngsten BGH-Verfahren rückt die Diskussion der von den Versicherern erstellten Internet-Screenshots von Mietwagenangeboten in den Vordergrund. Es wird behauptet, dass damit das Vorliegen konkreter Angebote bewiesen und die Schätzgrundlage Schwacke erschüttert sei. Das ist natürlich nicht so, aber um das darzulegen, kommt es auf den Vortrag der Klägerseite an.

Wir verweisen dazu auf...

BGH VI ZR 293/08: Unter Umständen auch Fraunhofer oder Mittelwert

Der BGH hat mit Urteil VI ZR 293/08 angemerkt, dass die Schätzung des Normaltarifes von Mietwagenkosten unter Umständen ...